123rf

Windparks auf See

14.03.2022

14.03.2022

123rf

Im dänischen Vindeby begann 1991 die Geschichte der Offshore-Windkraft. Wie in der Windenergie an Land war Dänemark damit erneut der Pionier der Branche. 2019 ging mit dem 400-Megawatt-Projekt Horns Rev 3 in der Nordsee der bis dahin größte Windpark des Landes ans Netz, doch schon 2021 wurde er von Kriegers Flak in der Ostsee übertroffen. Der Park bringt es auf mehr als 600 Megawatt. Das kleine Dänemark zählt damit zu den Top Five der Offshore-Windenergie. Nur in Großbritannien, Deutschland, China und Belgien wird noch mehr Strom auf See erzeugt.

123rf

Schon 2009 hat Norwegen ein schwimmendes Windrad im Atlantik in Betrieb genommen: das Floating-Wind-Projekt Hywind. Danach tat sich lange nichts. Inzwischen jedoch laufen die Vorbereitungen zum Bau eines schwimmenden Windparks mit elf Acht-Megawatt-Turbinen rund 140 Kilometer vor der Küste. Zur Energiewende trägt das Projekt allerdings nur bedingt bei: Es soll Ölförderplattformen mit Strom versorgen. Anfang dieses Jahres hat Norwegen zudem zwei weitere Seegebiete für Offshore-Wind freigegeben und Pläne zum Aufbau einer Offshore-Windindustrie im Gigawattmaßstab verkündet.

123rf

Die Anfänge waren bescheiden, dafür aber waren die Schweden vergleichsweise früh in der Offshore-Windkraft aktiv. Mit den fünf Turbinen des Windparks Bockstigen in der Ostsee erschlossen sie 1997 erstmals das Potenzial, das die stetigen Winde auf dem Meer für die Stromerzeugung bedeuten. Der bisher größte Offshore-Windpark heißt Lillgrund und ging 2007 mit 48 Anlagen in Betrieb. In der Ostsee läuft derweil die Planung für den schwedischen Teil des Offshore-Windparks Kriegers Flak. Er soll 2027 fertig werden und bis zu 640 Megawatt liefern.

123rf

Das Land hat angekündigt, bis 2030 aus der Kohle auszusteigen. Nutznießer davon sind allerdings nicht nur die erneuerbaren Energien, sondern auch die Atomkraft, die in Finnland großen Rückhalt genießt. Zwar verzögert sich der Bau neuer Reaktoren laufend, das Land hält aber daran fest und errichtet parallel das weltweit erste Atomendlager. Offshore-Wind spielt dagegen eine untergeordnete Rolle, in der finnischen Ostsee gibt es nur einen echten Windpark; ein weiterer steht auf künstlichen Inseln. Eine besondere Herausforderung ist die harsche Witterung im Bottnischen Meerbusen.

123rf

Die Meldung vom Dezember 2016 klingt sehr konkret: Novawind, eine Sparte des Atomkonzerns Rosatom, plane den Bau eines 60-Megawatt-Windparks im Weißen Meer, einem Nebenmeer der Barentssee östlich von Finnland. Chinesische Partner sollten das Know-how liefern, die Finanzierung würde die russische Republik Karelien übernehmen. Die Nachrichtenagentur Tass schrieb zuletzt im Februar 2018 von einem Baustart in den Jahren 2021/22. Seither war von dem Projekt mit dem Namen Kem allerdings nichts zu hören.

123rf

Der kleine Baltenstaat Estland plant den Einstieg in die Offshore-Windkraft mit einem besonders großen Projekt: Vorgesehen ist ein mehr als 1000 Megawatt starker Windpark nahe der Insel Saaremaa. Dahinter stehen der estnische Projektentwickler Saare Wind Energy und das niederländische Spezialunternehmen Van Ooord, das bereits Erfahrungen in der Offshore-Windkraft besitzt. Derzeit laufen die Umweltverträglichkeitsprüfungen, an denen das ebenfalls aus den Niederlanden stammende Beratungsunternehmen Pondera beteiligt ist.

123rf

Wie die übrigen baltischen Staaten will auch Lettland möglichst unabhängig von russischen Energieimporten sein. Dazu baut das Land seine Kapazitäten in den erneuerbaren Energien aus. Ein Schwerpunkt liegt auf der Wasserkraft, aber auch die Windenergie an Land und auf See soll helfen, den Ökostromanteil zu steigern. Derzeit liegt er bei knapp 40 Prozent. Das Potenzial der Offshore-Windkraft in lettischen Gewässern wird auf bis zu 14,5 Gigawatt geschätzt.

123rf

Auch Litauen, der südlichste der drei Baltenstaaten, plant seinen ersten Windpark auf See. Die Ausschreibung eines Projekts mit einer Leistung von 700 Megawatt wurde bereits beschlossen und soll voraussichtlich 2023 erfolgen. Dabei setzt Litauen auf das unter anderem in Großbritannien erfolgreiche Vergabesystem der Contracts for Difference. Eine ausführliche Analyse der litauischen Pläne in der Offshore-Windenergie lesen Sie hier.

123rf

Im Ausland gilt Polen vor allem als Verteidiger der Kohleindustrie. Dabei sind auch die Pläne in der polnischen Offshore-Windenergie überaus ambitioniert. Noch dreht sich zwar nicht ein Windrad in der polnischen Ostsee, aber schon Mitte der 2020er-Jahre könnten es Anlagen mit zusammen mehr als zwei Gigawatt sein. Mittelfristig plant das Land mit mehr als zehn Gigawatt. Polen setzt beim Ausbau der Technologie wie auch der Nachbar Litauen auf sogenannte Differenzverträge nach britischem Vorbild.

123rf

Knapp 1500 Windräder in den deutschen Teilen der Nord- und Ostsee speisen inzwischen Strom ins Netz ein – hier finden Sie eine Liste aller deutschen Offshore-Windparks. Ihre Gesamtkapazität liegt bei 7,8 Gigawatt. Damit steht Deutschland nach Großbritannien auf Rang zwei im globalen Ranking der Länder, die auf Offshore-Windkraft setzen. Rund 25.000 Menschen sind direkt in der Branche tätig, die indirekten Beschäftigungseffekte sind sogar noch weitaus größer.

123rf

Die Niederlande wagten den Sprung vom Land aufs Wasser zunächst auf dem IJsselmeer, dem durch Eindeichung einer Meeresbucht entstandenen größten Süßwassersee des Landes. Hier drehten sich schon 1994 die ersten Rotoren. Heute treiben die Niederlande den Ausbau der Offshore-Windkraft in der Nordsee energisch voran. Bis 2030 soll die Kapazität auf 11,5 Gigawatt steigen. Mehrere große Projekte befinden sich im Bau oder sind in Planung.

123rf

Acht große Offshore-Windparks in belgischen Gewässern sind bereits in Betrieb. Damit erschließt auch Belgien trotz seiner eher schmalen Küste von rund 70 Kilometern in zunehmendem Maß das Potenzial der Offshore-Windkraft. Nach Großbritannien, Deutschland und China liegt das Land auf Rang vier im globalen Ranking – gemessen an der Einwohnerzahl sogar auf Rang drei. Doch nach dem rasanten Ausbau der vergangenen Jahre steht die Offshore-Windenergie in Belgien derzeit vor einer Durststrecke.

123rf

„Britannia, rule the waves“, schmettern die Briten mit Inbrunst, und wenn es um die Offshore-Windkraft geht, darf sich das Land tatsächlich als Herrscher der Meere fühlen. Die Kapazität der britischen Offshore-Windparks liegt aktuell bei 10,5 Gigawatt, und eine ganze Reihe neuer Projekte in der Nordsee und der Irischen See sind in Vorbereitung. Auch schwimmende Windkraftanlagen sind darunter. Schon bis 2030 soll die Gesamtkapazität auf 40 Gigawatt steigen.

123rf

In der Irischen See steht zwar bereits ein Dutzend Offshore-Windparks, in irischen Gewässern befindet sich aber nur ein einziger davon – mit gerade einmal 25 Megawatt. Das soll sich nun ändern: Bis 2030 plant die Regierung den Bau von Windparks mit einer Kapazität von zusammen 3,5 Gigawatt. Allerdings gibt es laut einem Bericht des irischen Windverbands nicht einen einzigen geeigneten Hafen zur Verschiffung der Komponenten, sodass dies von britischen Häfen aus erfolgen müsste.

123rf

In Frankreich dominiert seit Jahrzehnten die Atomkraft die Energieversorgung. Sie hat eine starke Lobby, die immer wieder die Vorzüge für den Klimaschutz betont – immerhin wird durch Atomstrom vergleichsweise wenig CO2 frei. Doch inzwischen kommt auch die Offshore-Windenergie voran. Zwar ist bislang erst ein kleiner schwimmender Windpark vor der Küste der Bretagne in Betrieb, doch zahlreiche weitere Projekte sind in Planung. Bis 2030 kalkuliert die französische Regierung mit einer Kapazität von neun Gigawatt.

123rf

Mit Iberdrola und Gamesa stammen zwar zwei prominente Namen der Windindustrie aus Spanien, in der Offshore-Windkraft rangiert das Land aber bislang unter ferner liefen. Nur auf Gran Canaria sind die Spanier schon einen Schritt weiter: Dort liefert seit 2019 der Prototyp einer Fünf-Megawatt-Anlage Strom, deren Turm aus Beton sich teleskopartig ausfahren lässt. Nearshore-Windräder gibt es zudem bei Bilbao. Vor der Costa Brava soll bis 2026 ein schwimmender Windpark mit einer Leistung von 500 Megawatt entstehen.

123rf

Wie der große Nachbar Spanien experimentiert auch Portugal mit schwimmenden Offshore-Windrädern. Nach einem mehrjährigen Test mit einer Pilotanlage auf einem dreieckigen Schwimmkörper aus Stahl hat ein Konsortium um EDP Renováveis 2018 drei weitere 8,4-Megawatt-Turbinen bei MHI Vestas bestellt. Sie schwimmen seit Mai 2020 etwa 20 Kilometer vor der portugiesischen Nordküste in einer Wassertiefe von 100 Metern im Atlantik und sind inzwischen in Betrieb.

123rf

Italiens erster Offshore-Windpark entsteht vor dem Hafen von Tarent tief im Südosten des Landes. Der Baubeginn des Projekts mit zehn Drei-Megawatt-Anlagen hat sich allerdings mehrfach verzögert – nicht zuletzt, weil die Turbinen vom inzwischen in die Pleite gerutschten Hersteller Senvion stammen sollten. Stattdessen werden sie nun vom chinesischen Hersteller MingYang geliefert, der zudem einen Wartungsvertrag über 25 Jahre erhielt. Für die Chinesen ist es der Einstieg in den europäischen Offshore-Wind-Markt.

123rf

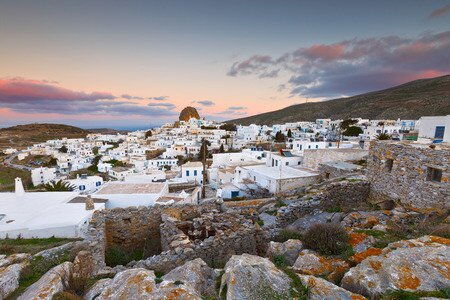

Studien zum Potenzial der Offshore-Windkraft in Griechenland gibt es schon lang, aber erst seit dem Klimagipfel von Glasgow rückt der Bau erster Parks näher: Premierminister Kyriakos Mitsotakis hat angekündigt, bis 2030 Projekte mit einem Gesamtumfang von zwei Gigawatt realisieren zu wollen. Noch vor Ende des Jahres werde ein Gesetzentwurf dazu vorgelegt. Zu den Unternehmen, die sich mit dem griechischen Markt beschäftigen, sollen der Ölkonzern Shell und Copenhagen Infrastructure Partners zählen.

123rf

Zum Vorreiter der Offshore-Windenergie in Südosteuropa könnte ein deutsches Unternehmen: WPD aus Bremen hat 2021 offiziell die Entwicklung von Projekten vor der rumänischen Schwarzmeerküste beantragt. Anfang 2022 wurde das Vorhaben konkreter. Geplant sind zwei Offshore-Windparks mit den Namen Black Sea 1 und Black Sea 2, die eine Kapazität von 500 Megawatt beziehungsweise 1,4 Gigawatt haben sollen. Auch der rumänische Energiekonzern Hidroelectrica beschäftigt sich mit Offshore-Wind.

123rf

Noch gibt es kein einziges Offshore-Windrad in den türkischen Teilen von Schwarzem Meer, Ägäis und Mittelmeer, doch die Ankündigung, mit der das türkische Energieministerium Anfang 2018 überraschte, ist gewaltig: Die Türkei bereite den Bau des größten Offshore-Windparks der Welt vor. Im März 2019 ging die dänische Energieagentur eine Partnerschaft mit der Türkei ein, um das Land bei der Technologie zu unterstützen. Seither ist es allerdings verdächtig still um die Pläne geworden.

123rf

Auch das aufstrebende Indien bereitet derzeit den Einstieg in die Offshore-Windkraft vor. Im Dezember 2017 kündigte das Ministerium für erneuerbare Energien an, Meereswindparks mit einer Gesamtkapazität von fünf Gigawatt auf den Weg bringen zu wollen. Im vergangenen Jahr wurde Indiens erster Windpark auf See mit einer Leistung von 1000 Megawatt ausgeschrieben. Inzwischen ist bereits von einer Gesamtkapazität der indischen Offshore-Windkraft von 30 Gigawatt bis 2030 die Rede.

123rf

Der zu Afrika zählende Inselstaat Mauritius im Südwesten des Indischen Ozeans bezieht seine Energie vorwiegend aus Kohlekraft und Dieselgeneratoren. Bis 2025 will die Regierung allerdings den Ökostromanteil auf 35 Prozent ausbauen. Dazu hat Mauritius im März 2016 offiziell bekundet, auch an der Entwicklung von Offshore-Windparks interessiert zu sein. Ob daraus konkrete Projekte entstehen, ist allerdings fraglich – seit vier Jahren gibt es keine neuen Nachrichten zu dem Projekt.

123rf

Zu einem Schwerpunkt der Offshore-Windkraft in Asien entwickelt sich der Inselstaat Taiwan. Bis 2025 sollen dort Windräder mit einer Gesamtkapazität von 5,5 Gigawatt stehen. Zwei Windparks laufen bereits, zahlreiche weitere befinden sich in der Bauvorbereitung oder sind in Planung. Praktisch die gesamte globale Offshore-Windindustrie drängt in das Land. Sie alle versprechen sich vom wachsenden asiatischen Markt gute Absatzchancen für ihre Produkte.

123rf

Einen ganzen Schritt weiter als Taiwan ist der Nachbar China. Wie in so vielen Branchen strebt das Land auch in der Offshore-Windenergie mit Macht an die Weltspitze. Jedes Jahr werden Windparks ans Netz angeschlossen, die zusammen auf Kapazitäten im Gigawattbereich kommen. Große Projekte stehen etwa im Gelben Meer und im Ostchinesischen Meer. Zahlreiche weitere befinden sich im Bau. Zudem exportiert China zunehmend Komponenten und Know-how ins Ausland, etwa nach Italien.

123rf

Südkorea ist seit 2012 in der Offshore-Windkraft aktiv. Im Ostchinesischen Meer nahm das Land damals die ersten beiden Anlagen in Betrieb. Ein zweiter Windpark mit zehn Windrädern wurde 2017 eröffnet, ein dritter mit 20 Turbinen 2020. Doch das soll nur der Auftakt sein: Anfang 2021 kündigte Präsident Moon Jae-in den Bau von Windrädern mit einer Kapazität von 8,2 Gigawatt für umgerechnet 36 Milliarden Euro bis 2030 an. Südkorea würde damit auf einen Schlag zu einem neuen Schwergewicht der Branche.

123rf

Wie sehr sich Südostasien zum Hotspot für Offshore-Wind entwickelt, belegt eine Einschätzung der Regierung von Singapur: Demnach könne die maritime Wirtschaft enorm vom Boom der Branche profitieren, indem sie Kapazitäten beim Bau von Arbeits- und Errichterschiffen aufbaut. Zudem engagiert sich Singapur finanziell bei Offshore-Windparks in China. Dass auch vor der Küste des Stadtstaats selbst Windräder gebaut werden, ist aber unwahrscheinlich: Seine Fläche entspricht nur der von Hamburg.

123rf

Auch Singapurs Nachbar Malaysia hat in der Offshore-Windenergie Fuß gefasst. Ende Oktober 2021 wurde bekannt, dass der Energiekonzern Tenaga Nasional Berhad (TNB) 49 Prozent der Anteile am britischen Windpark Blyth von EDF Renewables übernommen hat. TNB zählt mit einem Umsatz von rund zehn Milliarden Euro zu den größten Versogern in Südostasien. Beim Ausbau der Erneuerbaren vor Ort setzt das Land allerdings vor allem auf Fotovoltaik – auch wenn sich erste Studien mit dem Potenzial von Offshore-Wind in Malaysia beschäftigen.

123rf

Im Südchinesischen Meer läuft seit 2015 Vietnams erster Offshore-Windpark. Ein zweites Projekt mit dem Namen Khai Long befindet sich im Bau. Es soll in zwei Ausbaustufen auf insgesamt 100 Windräder anwachsen und mit Zwei-Megawatt-Turbinen von General Electric bestückt werden. Weitere Parks befinden sich in Planung. Im vergangenen Jahr etwa gab Siemens Gamesa bekannt, den Zuschlag zur Lieferung von 36 Fünf-Megawatt-Turbinen für die Parks Tan Thuan und Thai Hoa erhalten zu haben.

123rf

Während sich vor der Küste von Vietnam bereits Windräder auf See drehen, ist das auf der anderen Seite des Südchinesischen Meeres vor den Philippinen noch Zukunftsmusik. Die Pläne sind allerdings schon recht konkret. Mitte 2021 hat das Energieministerium des Inselstaates in Zusammenarbeit mit der Weltbank begonnen, einen Fahrplan zum Ausbau der Offshore-Windenergie zu erstellen. Aufgrund seiner langen Küstenlinie ist das Potenzial der Philippinen gewaltig. In verschiedenen Berichten ist von 170 Gigawatt die Rede.

123rf

Steil abfallende Küsten machen Japan zu einem bevorzugten Standort für schwimmende Windräder. Erste Anlagen laufen bereits, unter anderem in der Bucht vor Fukushima. Daneben sind inzwischen mehrere fest im Meeresboden verankerte Windparks in Betrieb, weitere befinden sich im Planungsstadium. Insgesamt hat die Regierung elf Regionen für die Offshore-Windkraft ausgewiesen. Die Hauptlast unter den Erneuerbaren trägt in Japan allerdings nach wie vor die traditionell starke Solarenergie.

123rf

Der erste Offshore-Windpark auf der Südhalbkugel soll vor der Küste des Bundesstaats Victoria im Südosten Australiens entstehen. Im April 2020 wurden die Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht. Geplant sind Windräder mit einer Gesamtkapazität von 2200 Megawatt auf einer Fläche von 500 Quadratkilometern, die 1,2 Millionen Haushalte mit Strom versorgen. Der Name des geplanten Projekts: Star of the South. Er erinnert an ein Schiff, mit dem Ende des 19. Jahrhunderts Einwanderer in die Region kamen.

123rf

In einem deutlich früheren Stadium befinden sich die Planungen in Neuseeland. Die regionale Wirtschaftsförderung Venture Taranaki hat Anfang 2020 eine Studie erstellt, der zufolge vor der Nordhalbinsel ein theoretisches Potenzial für Offshore-Windparks mit einer Kapazität von mehr als 100 Gigawatt besteht. 15 Gigawatt davon entfielen auf fest installierte Anlagen, 90 Gigawatt auf Floating-Wind. Ob die Studie in konkrete Projekte münden wird, ist bislang allerdings offen.

123rf

Wie in den USA sind in Kanada nicht nur der Pazifik und der Atlantik, sondern auch die Großen Seen für Offshore-Windparks geeignet. Doch die Projekte kommen schleppend voran. Der Plan für einen Windpark im Ontariosee wurde aufgegeben. Besser sieht es für ein Projekt vor der Küste von British Columbia nahe den Haida-Gwaii-Inseln aus: Im vergangenen Jahr übernahm der Energiekonzern Northland Power die Rechte daran. Er ist auch an Offshore-Windparks in Europa beteiligt.

123rf

Mit ihren Küsten am Atlantik, dem Golf von Mexiko und am Pazifik sind die USA prädestiniert für Offshore-Windräder. Bislang sind aber erst zwei kleinere Windparks vor der Ostküste am Netz. Dabei gab es schon 2001 Planungen für ein größeres Projekt. Doch der Park in der Nähe der Nobelinsel Martha’s Vineyard scheiterte nicht zuletzt am Widerstand des Kennedy-Clans. Der zweite Anlauf verspricht besser zu werden: Sowohl im Atlantik als auch im Pazifik sind gewaltige Projekte geplant.

123rf

Der erste Offshore-Windpark der Karibik könnte vor der Küste von Barranquilla im Norden Kolumbiens entstehen. Im März 2022 haben die lokalen Behörden einen Vertrag mit der dänischen Fondsgesellschaft Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) geschlossen. Darin ist vorgesehen, das Potenzial eines Windparks mit einer Kapazität von 350 Megawatt zu erkunden. CIP investiert weltweit in erneuerbare Energien und war unter anderem in Deutschland am Offshore-Windpark Veja Mate beteiligt.

123rf

Auch Barbados zählt inzwischen zum Kreis der Länder, die auf Offshore-Windkraft setzen. Der karibische Inselstaat mit seinen gut 300.000 Einwohnern hat eine ganze Reihe von Studien ausgeschrieben, die das Potenzial der Energieerzeugung in seinen Gewässern analysieren sollen. Im Fokus sind dabei sowohl fest im Meeresboden verankerte als auch schwimmende Windräder. Die Europäische Union und die Inter-American Development Bank unterstützen das Projekt.

123rf

Mit der Energiegewinnung auf dem Meer hat Brasilien jahrzehntelange Erfahrung. Bisher geht es dabei allerdings um die Ausbeutung der Ölreserven, die tief unter dem Grund des Atlantiks liegen. Und auch der im September 2018 angekündigte Einstieg in die Offshore-Windkraft steht damit in Zusammenhang: Die Schwimmwindprojekte, die der halbstaatliche brasilianische Energiekonzern Petrobras mit Equinor plant, könnten zur Stromversorgung der Ölplattformen genutzt werden.