Picture-Alliance/ANP

Konverterstation in der Nordsee: Die milliardenschweren Anlagen werden derzeit nur von einer einzigen Werft in Europa produziert.

Über die Energiewende wird oft unter negativen Vorzeichen gesprochen. Es geht dann um Anwohnerproteste, hohe Preise, kritische Rohstoffe oder löchrige Stromnetze und Lieferketten. Manchmal stehen Verzögerungstaktiken fossiler Lobbyisten dahinter. Ihnen geht es nicht um die Lösung der tatsächlichen und vermeintlichen Probleme, sondern darum, die alte fossile Welt möglichst lang in die Zukunft zu retten, Klimakrise hin oder her. Dabei schrieb schon der italienische Autor Giuseppe Tomasi di Lampedusa in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: „Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, dass sich alles verändert.“

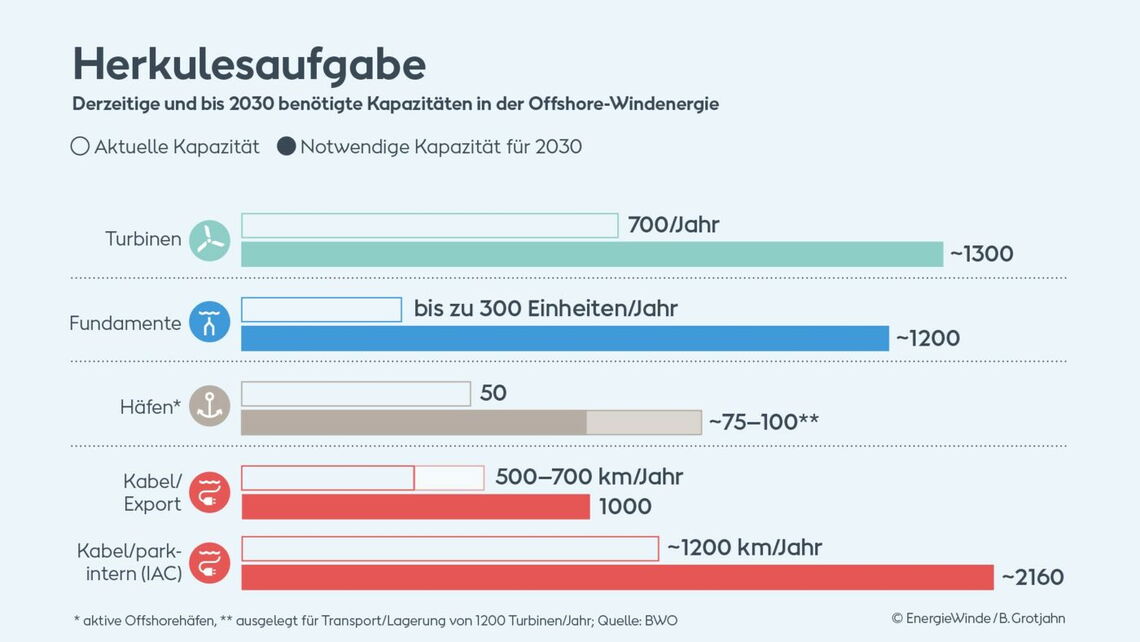

Manchmal geht es in den Energiewende-Debatten aber auch um begründete Sorgen. Denn dass der Abschied von Öl, Kohle und Gas bis zur Jahrhundertmitte eine Herkulesaufgabe ist, wird niemand bestreiten. Bislang ist gerade einmal die Stromwende in Deutschland zur Hälfte geschafft. Der Weg zur vollständigen Energiewende in Mobilität, Wärmeversorgung und Industrie ist noch weit.

Das Ziel der Energiewende: die Erderhitzung auf ein verkraftbares Maß begrenzen

Trotzdem kann man auch anders über die Energiewende diskutieren – indem man nicht die Hürden in den Vordergrund stellt, sondern die Chancen. Denn auch dafür gibt es allen Grund. Schließlich ist der Umstieg auf saubere Technologien ein Versprechen auf eine lebenswerte Zukunft. Auf intakte Ökosysteme, auf eine gesunde Umwelt und auf ein Maß an Erderwärmung, das noch verkraftbar ist.

Und auf zukunftssichere Jobs. Denn Klimaschutz ist auch ein Konjunkturprogramm. Um all die Wind- und Solarparks, die Wasserstoffpipelines und Elektrolyseure zu bauen und zu betreiben, müssen europaweit Zigtausende neue Arbeitsplätze geschaffen werden.