Picture-Alliance/Phototek.de

Offshore-Windräder in der Nordsee: Nach der gescheiterten Auktion in Dänemark dringt die Branche auf Änderungen an den Ausschreibungsbedingungen auch in Deutschland.

Von Volker Kühn

Der Wind in der dänischen Nordsee bläst stark und stetig, das Wasser ist stellenweise nur 15 Meter tief und die Entfernung zur Küste gering: Eigentlich hätten die Investoren Schlange stehen sollen, als Dänemark Ende vergangenen Jahres Flächen zum Bau von Windparks mit einer Leistung von mindestens drei Gigawatt ausschrieb. Doch es kam anders. Nicht ein einziger Windparkbetreiber war bereit, ein Gebot abzugeben. Die Auktion war ein Flop auf ganzer Linie.

Wie konnte das sein? Drei Jahre zuvor musste noch das Los entscheiden, als der dänische Staat die ähnlich attraktive Fläche für den Windpark Thor versteigerte, so groß war das Interesse der Industrie. In Deutschland spülte das Wettbieten der Interessenten 2023 sogar Milliardensummen in die Staatskasse. Auch 2024 brachte eine Auktion hier Hunderte Millionen ein. In Dänemark dagegen bot niemand auch nur einen Euro.

„An der Qualität der Flächen hat es nicht gelegen“, sagt Dr. Christine Bader, Expertin für Regulierungsfragen bei der Kanzlei Watson Farley & Williams in Hamburg. „Es war offenkundig das Design der Auktionen, das potenzielle Investoren verschreckt hat, unter anderem durch eine staatliche Beteiligung an den Projekten. Hinzu kommt, dass sich die Marktbedingungen insgesamt verschlechtert haben.“

Tatsächlich waren die Vorgaben der dänischen Auktion aus Sicht der Branche speziell:

- Die Gewinner hätten keinerlei staatliche Förderung erhalten, weder für den Bau der Parks noch für den erzeugten Strom. Contracts for Differences (CfD) etwa, die einen Mindestpreis für den Strom garantieren und so das finanzielle Risiko der Betreiber minimieren, waren nicht vorgesehen.

- Zudem sollten die Betreiber 30 Jahre lang eine Konzessionsabgabe an den dänischen Staat zahlen.

- Die Höhe der Gebote war nicht gedeckelt. Es hätte theoretisch zu einem teuren Wettbieten wie in Deutschland kommen können.

- Die Betreiber sollten selbst für die teure Anbindung der Windparks ans Stromnetz auf dem Festland sorgen.

- Überdies sollte der dänische Staat einen Anteil von 20 Prozent an den Windparks erhalten.

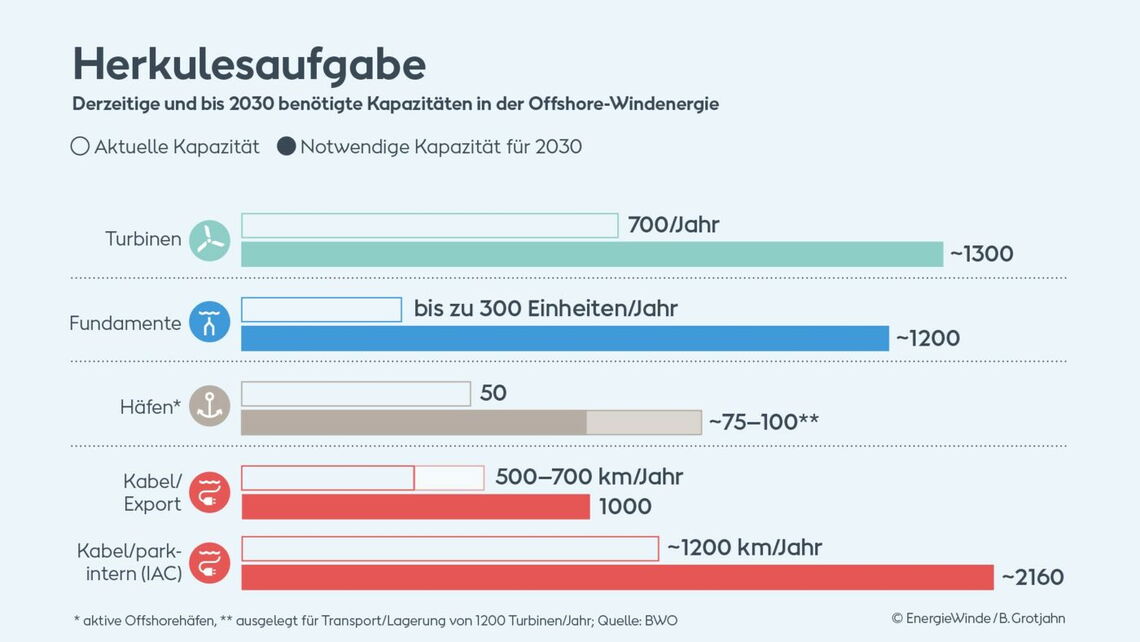

Christine Bader vermutet neben den für Investoren wenig attraktiven Bedingungen aber noch einen anderen Grund für die Zurückhaltung: Die Parks hätten alle 2030 fertig werden sollen, genau wie zahlreiche weitere Offshore-Wind-Projekte in Europa. Neben den gestiegenen Kosten dürfte auch das Risiko von Engpässen in der Lieferkette relevant gewesen sein. „Ob die Zulieferer in der Lage gewesen wären, die nötigen Kapazitäten rechtzeitig bereitzustellen, erschien den Betreibern womöglich nicht sicher“, so die Juristin. Schließlich brauche es dafür nicht nur Fundamente, Türme, Maschinenhäuser und Rotorblätter, sondern auch Hafenflächen, um die Komponenten zwischenzulagern, und Spezialschiffe, um die Windräder zu errichten. Wenn Betreiber hohen Kostendruck durch die Ausschreibungen an die Lieferkette weitergeben müssen, könnten die Zulieferer ihre Kapazitäten bevorzugt für Projekte in anderen Ländern einsetzen. Bei Verzögerungen hätten den Betreibern Strafzahlungen gedroht.