Picture-Alliance/dpa

Windpark vor Rügen: Hohe Baukosten und das aktuelle Ausschreibungsverfahren bremsen den Ausbau der Windkraft auf See.

Von Volker Kühn

Vor zwei Jahren noch lieferten sich Investoren milliardenschwere Bieterschlachten, wenn in Deutschland Flächen für Offshore-Windparks unter den Hammer kamen. Bei der Auktion Anfang des Monats dagegen ging nicht ein Gebot bei der Bundesnetzagentur ein. Der Energieexperte Dominik Hübler erklärt, welche Faktoren dabei eine Rolle spielten, warum sich die Bundesregierung auch über die Windparks Gedanken machen sollte, die bereits versteigert wurden – und was das Ganze mit einem berühmten psychologischen Experiment aus den Sechzigerjahren zu tun haben könnte.

Herr Hübler, in Deutschland ist zum ersten Mal eine Offshore-Wind-Auktion gefloppt. Die Bundesnetzagentur hatte im August Flächen für Windparks mit einer Leistung von zusammen 2,5 Gigawatt ausgeschrieben, aber kein einziger Investor gab ein Gebot ab. Waren Sie überrascht?

Dominik Hübler: Es gab bereits ein deutliches Warnsignal aus der Auktion vom Juni. Dort kam es zwar noch zu einem Bieterwettbewerb mit Geboten bis zu 180 Millionen Euro, für die TotalEnergies am Ende den Zuschlag für die ein Gigawatt große Fläche erhielt. Aber die Flächen aus der aktuellen Ausschreibung waren aus mehreren Gründen weniger attraktiv. Insofern ist das Ergebnis enttäuschend, aber nicht wirklich überraschend.

Lag es an den schlechten Windverhältnissen auf den ausgeschriebenen Flächen?

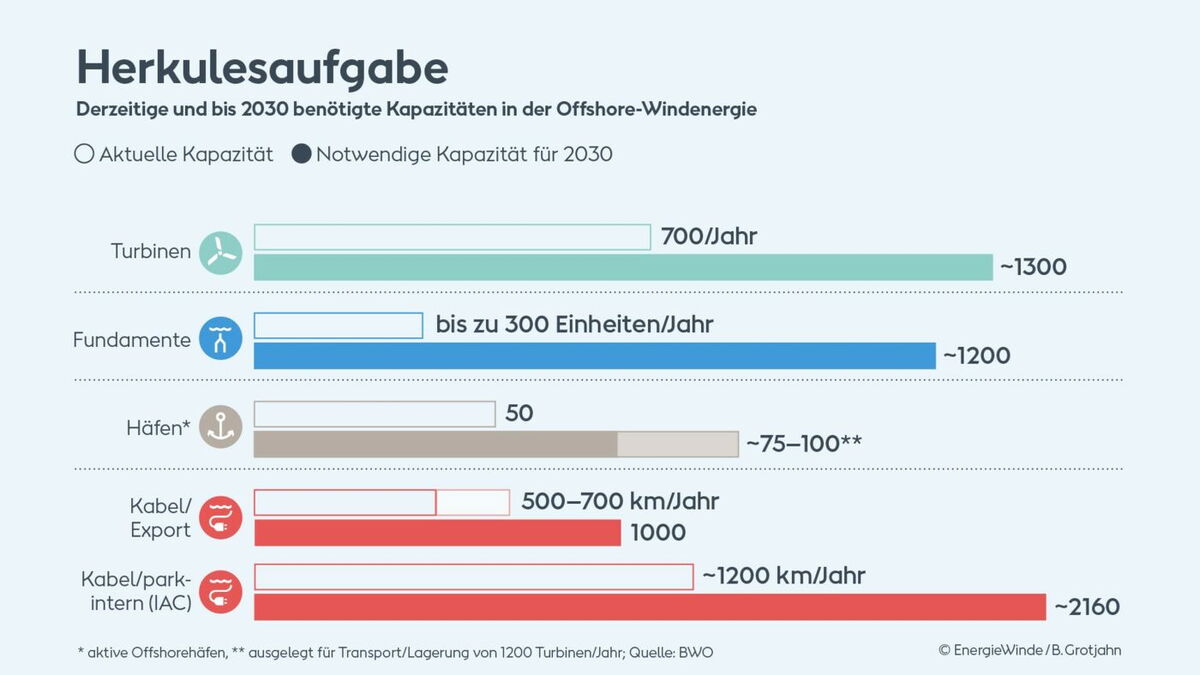

Hübler: Wie meist in solchen Fällen gab es wohl nicht die eine ausschlaggebende Ursache, sondern mehrere. Die Windverhältnisse dürften mit hineingespielt haben, wobei sie laut dem Fraunhofer IWES nicht grundlegend anders sind als auf Flächen, für die es in der Vergangenheit durchaus Bieter gab. Die gestiegenen Kosten für Windradkomponenten waren sicher ein wichtiger Faktor, genauso wie die eher sinkenden Strompreise und die mangelnde Grünstromnachfrage. Die Tatsache, dass die Parks um 2030 herum in Betrieb gehen sollten, dürfte ebenfalls eine Rolle gespielt haben, weil genau zu dieser Zeit besonders viele Projekte umgesetzt werden sollen und die Lieferkette entsprechend ausgelastet ist. Auch politische Unsicherheiten sind ein Faktor. Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet ja gerade an einem Monitoringbericht, der den künftigen Strombedarf Deutschlands mutmaßlich geringer einschätzen wird als bislang. Er könnte als Rechtfertigung dienen, die Ausbauziele herunterzuschrauben. Und zudem könnten manche Bieter die Auktion als eine Art Marshmallow-Test betrachtet haben.

Sie meinen den berühmten Geduldstest, bei dem Kinder einen zweiten Marshmallow bekommen, wenn sie den ersten nicht gleich verschlingen?

Hübler: Genau. Die jetzt nicht versteigerten Flächen kommen im nächsten Juni nämlich erneut unter den Hammer, aber zu anderen Konditionen. Die Bundesnetzagentur kann dann quasi einseitige Contracts for Difference (CfD) mit einem Gebotsdeckel von knapp sieben Cent pro Kilowattstunde zulassen. Statt die Projekte in diesem Jahr teuer einzukaufen, könnte ein Investor sie unter Umständen im nächsten Jahr mit einem garantierten Mindesterlös für seinen Strom bekommen. Je nachdem, wie groß der Druck einzelner Windparkbetreiber dann ist, ihre Projektpipeline zu füllen, könnte das für manche sehr attraktiv sein.