Picture-Alliance/Empics

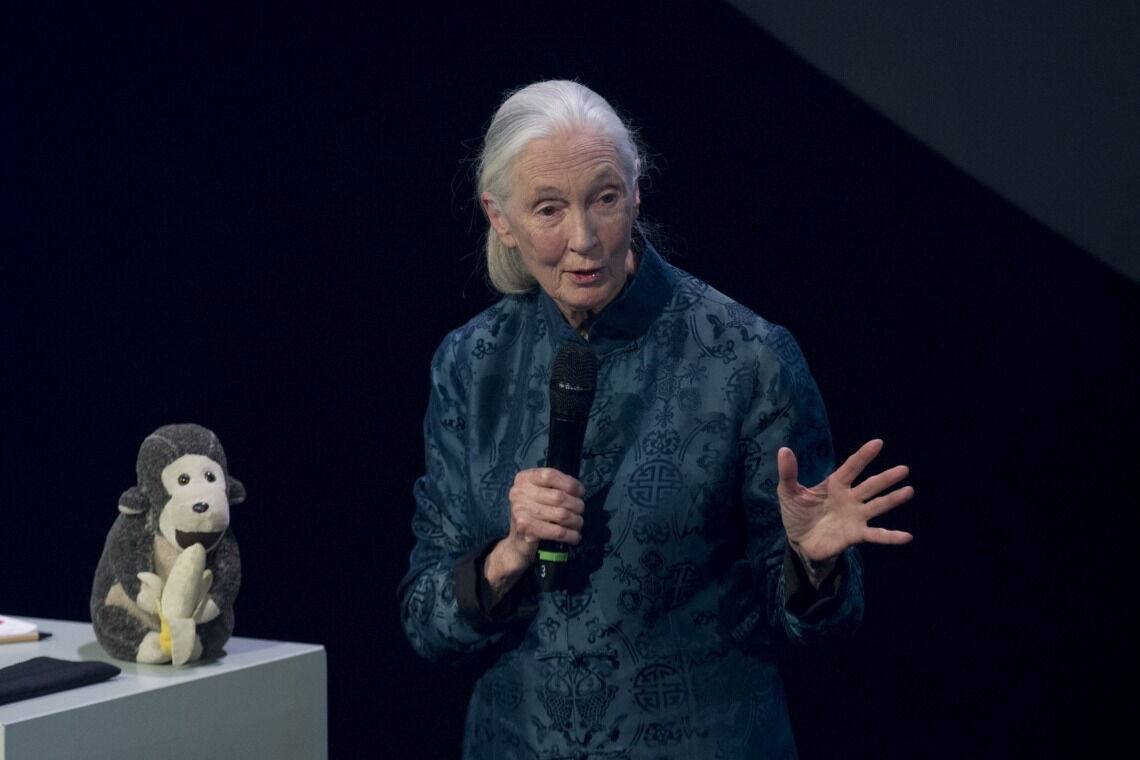

„Du kannst etwas verändern – jeden Tag und zu jeder Zeit.“ Jane Goodall (1934–2025)

Von Volker Kühn

Es war ein unerhörter Vorgang, als eine junge Britin in den Sechzigerjahren die Vorstellung vom Menschen als „Krone der Schöpfung“ infrage stellte. Denn dass ein anderes Wesen auch nur annähernd an menschliche Fähigkeiten heranreichen könnte, hatte bis zu diesem Zeitpunkt niemand zu behaupten gewagt.

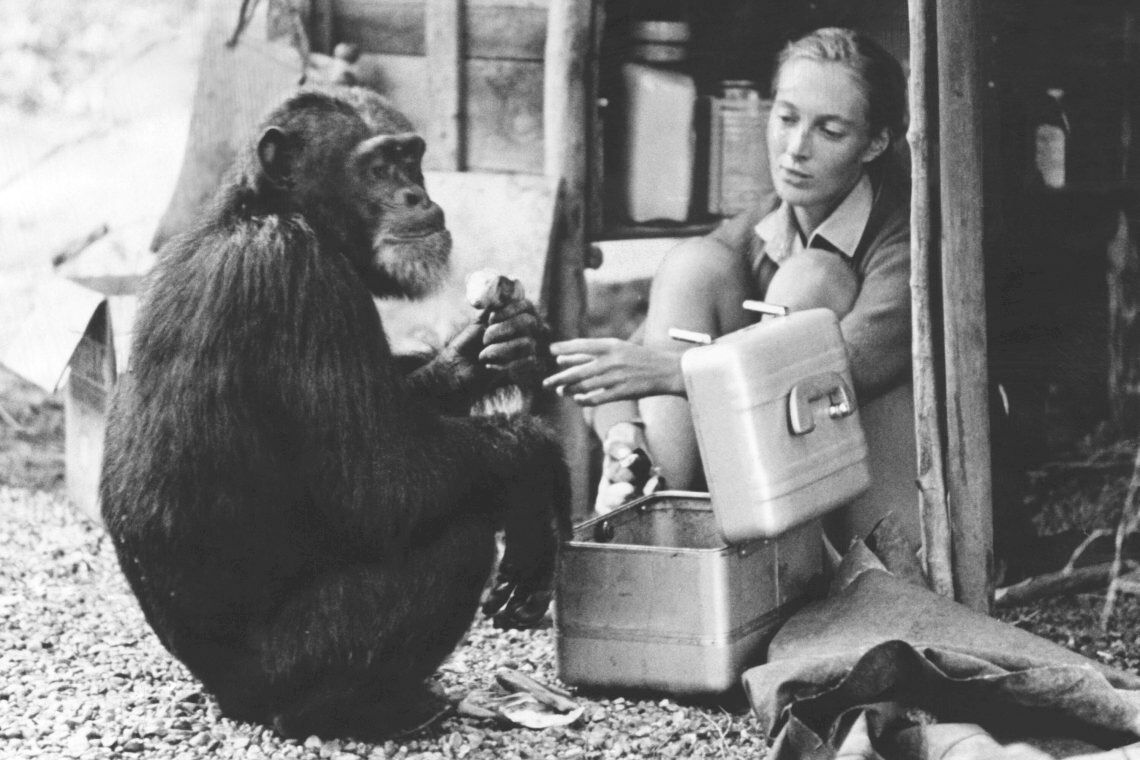

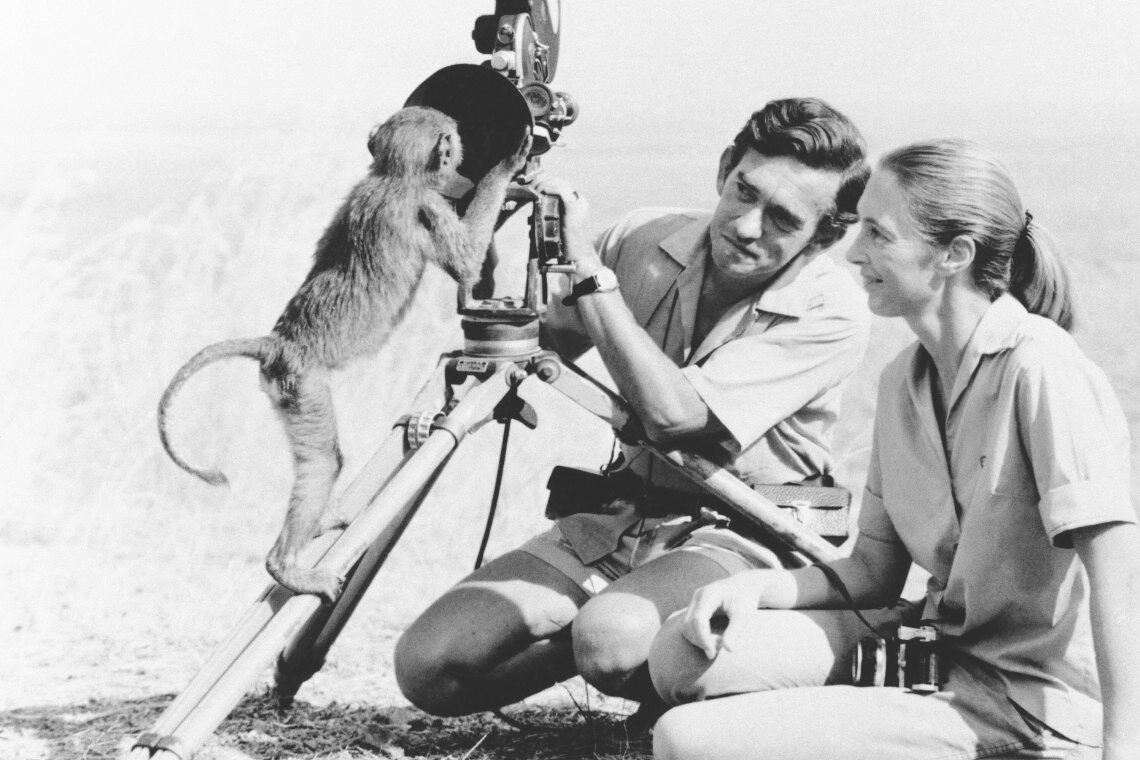

Doch die Frau, eine Sekretärin Mitte 20 ohne akademische Ausbildung, hatte in Tansania Beobachtungen gemacht, die dieses Weltbild erschüttern sollten. Mit unendlicher Geduld war es ihr gelungen, das Vertrauen von Schimpansen im Gombe-Nationalpark zu gewinnen. Wochenlang hatte sie in ihrer Nähe verharrt, oft kauernd, barfuß, die blonden Haare streng zum Zopf gebunden.

Als die Tiere sie schließlich mitten unter sich tolerierten, erlebte die Frau sie auf eine Art wie wohl kein Mensch zuvor. So beobachtete sie, wie einige Schimpansen Äste abbrachen, um damit in einem Termitenhügel herumzustochern. Anschließend leckten sie die Äste ab wie Kinder einen Lolli.

Die Schimpansen aßen die Termiten mit selbst hergestelltem Besteck: Diese Beobachtung war eine wissenschaftliche Revolution. Denn bis dahin war die Forschung davon ausgegangen, dass nur Menschen in der Lage seien, Werkzeuge anzufertigen und sinnvoll einzusetzen.

Schimpansen sind individuell verschieden – im Guten wie im Schlechten

Die Beobachtung, dass auch Primaten dazu in der Lage sind, sollte nicht die einzige bahnbrechende Erkenntnis der Frau bleiben. In den Jahrzehnten ihrer wissenschaftlichen Arbeit fand sie immer deutlichere Belege dafür, dass Schimpansen individuelle Persönlichkeiten besitzen. Es gibt mutige Tiere und ängstliche, liebevolle und jähzornige, ernste und solche, denen der Schalk im Nacken sitzt.

Sie sind uns Menschen viel ähnlicher, als den meisten bewusst war. Oder besser vielleicht: als sich die meisten einzugestehen wagten.

Das gilt im Guten wie im Schlechten. Es war ein Schock für die Frau, als sie beobachtete, dass Schimpansen-Gruppen verfeindet sein können, dass sie mitunter regelrechte Kriege führen.